管中窥馆

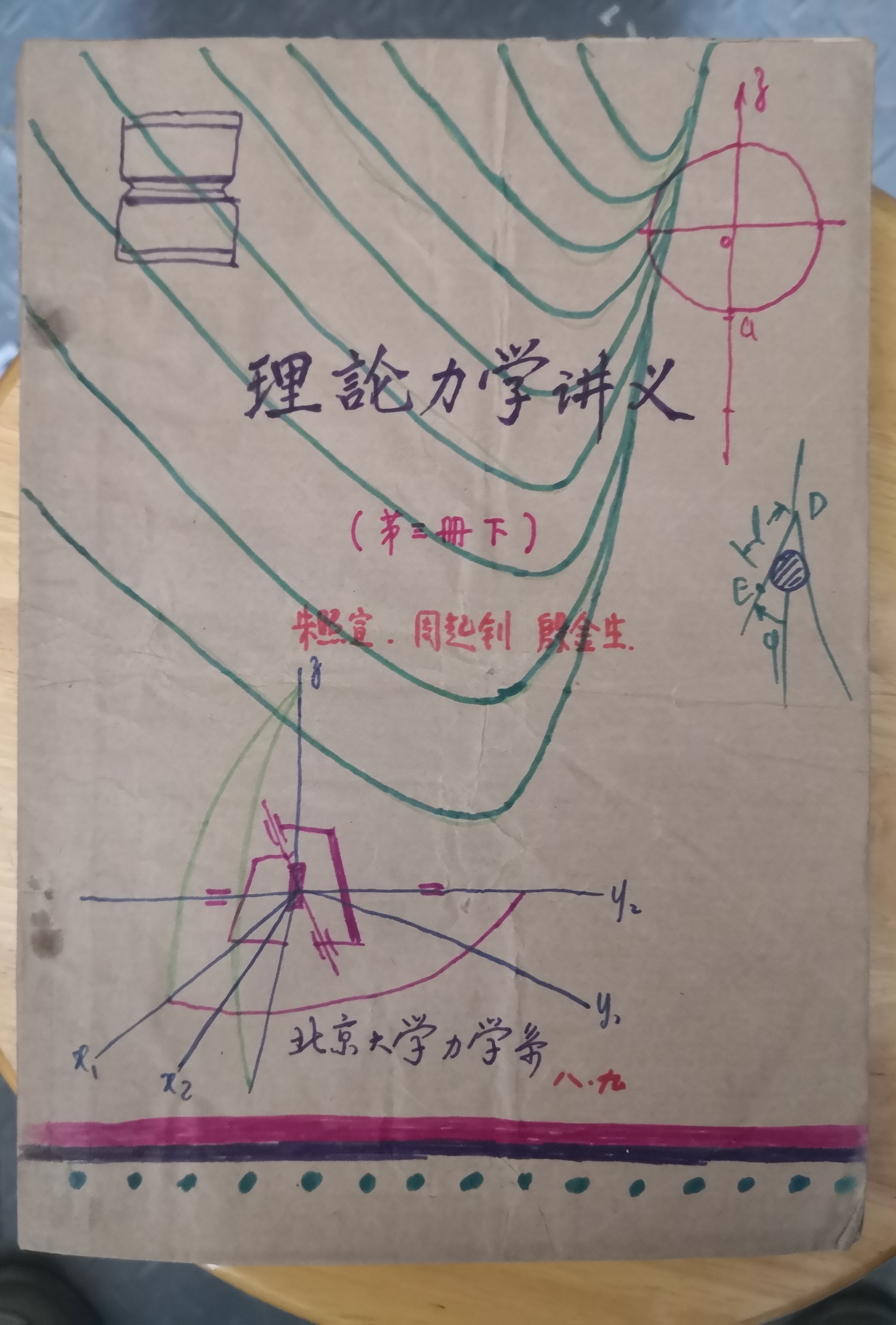

10本 理论力学系 徐微鸿

北大图书馆很大,而我,很小。

这是一个让我永远探索不完的世界。怀着这样的想法,我爬上一层楼梯,穿过一侧的走廊,走进特藏阅览室。

下午的阳光斜斜的,被窗格切成一束一束,古旧的木桌上铺了层很淡很淡的橘黄。桌椅、台灯、书柜大约都是燕京大学遗留下来的。沉重的实木桌椅做工精良;台灯是铜底座,撑着两个对称的半球状绿色灯罩。在这磨得发光的椅子上坐过,在这泛着微黄的灯光下读过的都有谁?我仿佛穿过历史,还能听到他们翻动纸页的沙沙声。

我要找的书是闭架借阅的,工作人员接过索书号,去藏书间帮我取了来。这是一本陈衡哲的《西洋史》,民国时的中学课本。陈衡哲是第一批留美女学生之一,也是中国第一位女教授。她的这本书是西洋史的经典之作,胡适曾这样评价:“西洋史要这样做方才不算是仅仅抄书,方才可以在记述与判断的方面自己有所贡献。”书是竖行繁体字,从右往左翻,盖着燕大的藏书章。果然燕大是洋人办的学校,处处沿用了西式习惯,我注意到应还日期用的是英文缩写。这都是借还手续数字化之前的事了。日期们颜色深浅不一,歪歪斜斜地盖在最后一页上,它们的背后是这本书的身世。不同的人前前后后读过它,它也因此“阅人无数”。

我还借过一本《蒙田随笔》:北大图书馆统一装订的黑色硬封皮,书页泛着黄,早已失去棱角,上面有各式笔记。撇开内容不谈,仅仅这些书本身,也都充满了故事。一本书,往往把不同时空的人联系在一起。

然而这些只是我大学生活的点缀。君不闻北大有三大“疯人院”,三大“养老院”,分别是数学学院、物理学院、信息科学技术学院,新闻与传播学院、政府管理学院、国际关系学院。前三院课程深奥,学子往往废寝忘食。自习室见抓耳挠腮,踱来踱去,旁若无人者,盖出于此三院也。走路时仍苦思冥想,口中念念有词,见人亦不搭理,人乃以“疯人”谓之,其亦以之自嘲也。后三院学子则潇洒自由,时间充裕,常使人歆羡。

我所在的工学院与疯人院非常接近,大一的我整日面对高深的数学和力学,麻烦的编程,哪得半日闲?一次我和室友们就一道数学题讨论到深夜也没有得出正确解法。12月15日双子座流星雨,清华数理基科班学生把《青花瓷》改编成《清华辞》,在略显单调的生活中自娱自乐,歌曰:“你在看流星雨/而我在做题/我做的什么题/《吉米多维奇》……”《吉米多维奇》是一套数学分析习题集,题目共四千多道,为理工科学生熟知。北大清华,彼此彼此。因此读“闲”书的时间只能是“挤”出来。

初入燕园就像是刘姥姥进了大观园,这想碰碰,那想试试。想听人唱越剧、昆曲,想听人讲康德、尼采,想饱览未名湖四时美景,想纵观图书馆千古文章。不嫌应接不暇,只恨分身乏术。从湖畔走过,每每听见有人诵读《离骚》。我又何尝不想捧一本好书,在湖边长椅上度过有阳光的下午。然而正如美酒当前亦不可纵饮,学会取舍是北大教给我的重要一课。人的精力有限,专业课才是最关键的,别的只能是点缀。我是一名理工科生,学好理工科专业课才是首要的事。

图书馆几乎是我每日必到之处,却常常只是在那里自习,有时借几本数学和编程的参考书。诸如民国旧报刊阅览室之类的地方,我还从没去过。早晨骑着车,远远看见图书馆浸润在橘黄的霞光里,不由轻叹一声。好在被书架环绕的时候,正如仰观宇宙之大,时刻提醒着我自身的小,也提醒我抓住此刻。