文/沈叶 龙昊

【人物名片】

金国藩,浙江绍兴人,1929年1月8日出生在沈阳。1950年毕业于北京大学工学院机械系,留校任教。1952年院系调整后到清华大学机械系工作。曾任清华大学精密仪器与机械学系主任,清华大学机械工程学院院长,1990-1995年任国家自然科学基金委员会副主任,1994年当选为中国工程院院士。2002年、2005年,连续当选世界光学学会(ICO)副主席。

【寄语】

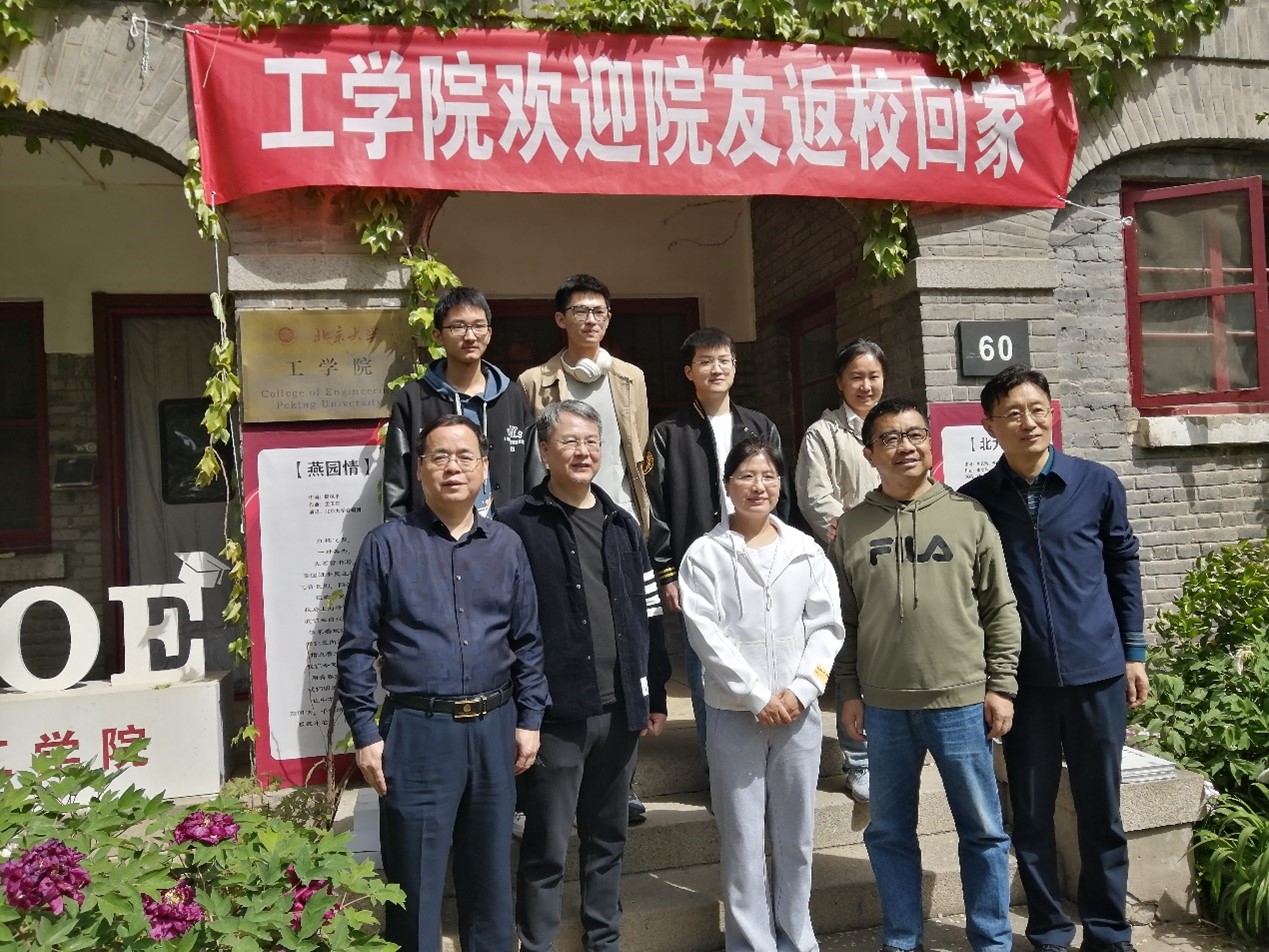

真正一个工学院要办好,理科基础要非常好,这样创新能力比较强。这也是为什么说现在北大工学院有希望办好的原因。我给北大工学院提过一个建议,不要跟清华对着干。清华已经干了几十年,至少十几年了,北大应该扬长避短,做一些国家需要但清华还没有开展的,然后我们利用北大的综合优势,比清华更强。我觉得北大工学院很有希望,会有美好的前景。”

(一)

金国藩出生于一个书香世家。

老家浙江绍兴是风景优美的江南水乡,在清朝时有“无绍不成衙”之说。金家祖辈就是师爷,唯一一个跳出旧学去念洋学堂的是金国藩的父亲金涛,考取庚子赔款首批赴美国留学资格到美国康奈尔大学土木系学习,回国后从事铁路工程建设,抗战胜利后转向教育,相继在北洋工学院、北大工学院、清华大学土木系任教。

“家里请了好几位家教,我们的暑期变成了第三学期。兄妹们一起学古文、学英文、学算术,稍有怠惰,必遭皮肉之苦。”谈起了童年“见父色变”的情景,如今已年过八旬的金国藩笑眯眯地别有一番感慨,“天下父母都想把孩子培养成‘超人’,我父亲更是如此。”

可能是受学工科的父亲的影响,也可能是小孩的天性使然,金国藩从小就喜欢动手:“将自行车拆了装,装了拆,对一些电路也是。那时候没有汽车,有汽车的话一定也是拆了修,修了拆。”家里的好多东西都被反反复复地倒腾,但父母却也不责怪,“我们兄妹自个儿还从这个房间到那个房间拉了通讯线,弄了一个小电报,发摩斯电码,很好玩。”

兴趣,让金国藩一生与工学结缘。

(二)

金国藩进入北大学习的时候已经大二了。

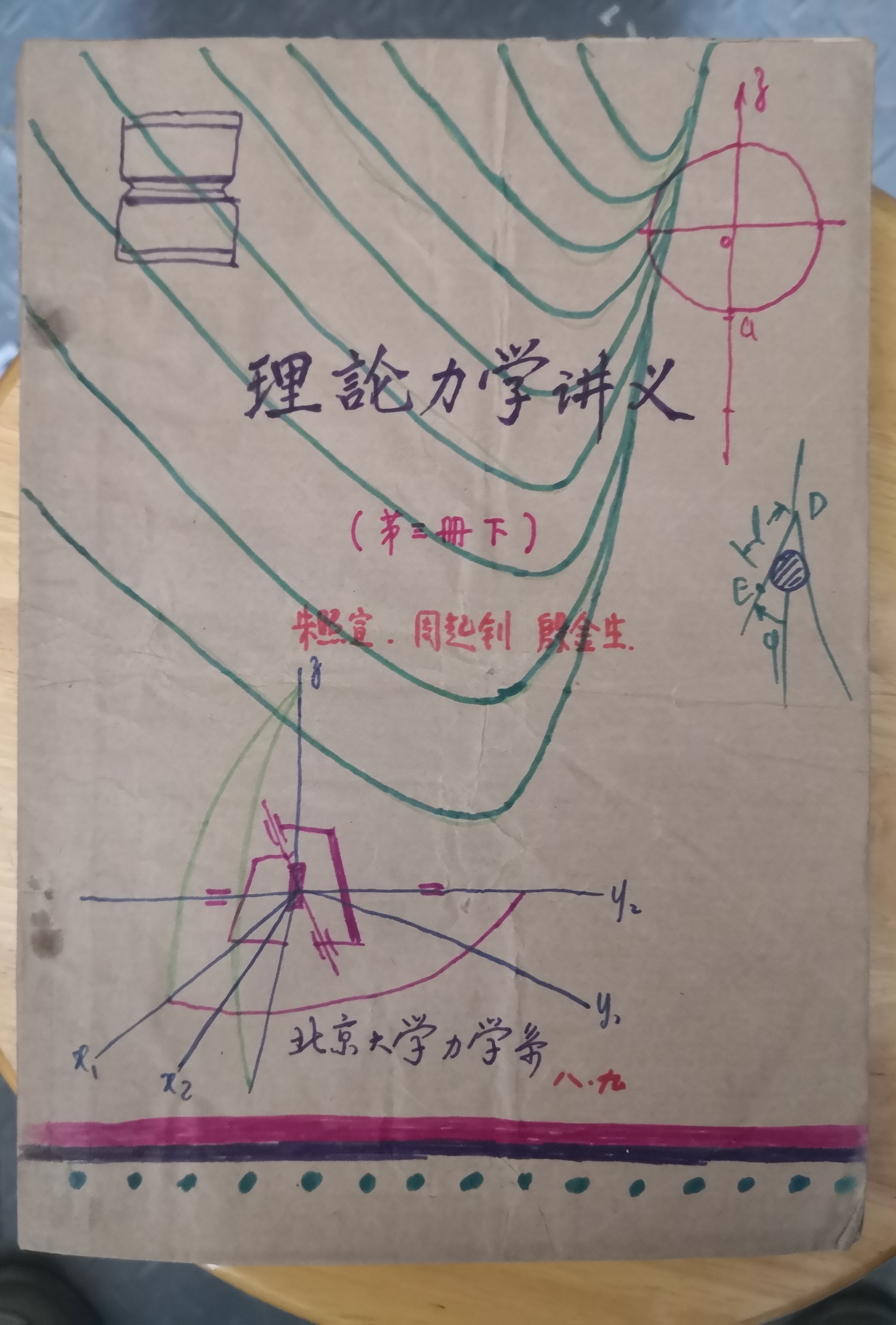

1946年,金国藩考入北洋大学北平部,读的是机械工程专业。1947年8月,北洋大学北平部被北京大学接收。家在北京的金国藩选择到北大继续学习,成为北大工学院机械系的一名学生。

彼时的北大工学院刚刚建立不久,学生也不是很多,从北洋大学北平部合并过来的学生加上北大工学院新招的两个班,一共也才400多人。坐落于端王府夹道的工学院虽然与沙滩的北大主校区相隔,但也有一点好处,“全院学生之间没有太多年级的概念,几乎都认识”。选课是自由的,不同年级的同学可以选上同一门课程。“胡启立[1]比我低一届,但是我们也一块儿上课。”

1946年,西南联大(北大、清华、南开)北上复校,北大校长胡适先生决定重建农、医、工三个学院。马大猷教授[2]从西南联大回来后,受校长胡适先生聘任北大工学院院长。因为马大猷和清华的一些教授都非常熟悉,加上那时教师的生活水平比较低,清华北大教师都相互兼课,所以北大工学院的很多课程由清华的教授兼上。“我大概三分之二的课程都是清华老师教的,而且都是教授,他们在北大兼课也可以拿到一些工资,所以我们就赶上了这个好机会。”屠守锷[3]、王补宣[4]、唐统一[5]、宁榥[6]、王遵明[7]、李丕济[8]……说起这一串闪闪发光的名字,金国藩如数家珍:“另外还有两个聘在北大的德国教授。”

在很多场合,金国藩都提到,北大工学院的学习为他将来的发展打下了一个良好的基础。

“我们上课,所有的教材都是英文的,刚一进来做物理实验,就要用英文来写报告。”金国藩坦承,当时学业压力很大,“几乎每个星期每门课都有一个quiz(测验)。画图也是挺花时间的,总得要加班加点地去干。”

让金国藩印象最深的是严格的淘汰机制,这逼得学生不得不拼命学习。“我们老师出的题目都特别难,你要是没有多看一些书,就不容易回答。两门不及格的话要留级,我们的成绩常常要开方乘十,这样不及格的人就少多了。我那个班进来的时候有30多人,等到1950年毕业的时候就只有12人,实际上还有两三个人是上一级的。”

尽管学业紧张,学生们还是有休闲娱乐的小天地。金国藩依稀记得,端王府校区有个池塘,冬天的时候是滑冰场,后来修整了下,就成了他们的小足球场,排球、垒球、滑冰也是课余时间的好消遣。

除了教学楼、图书馆,端王府校区还建了很多机工厂、电工厂、化学实验室和材料实验室等。“我们上《金属工学》,有金工实习。工厂还是挺不错的,能做各种零件。机械系学生,车钻铣刨什么都得学,铸工、铸造、锻压都要会,什么零件都得自己做。”

1948年暑假,马大猷院长决定:为使学生达到“学即使用”之目的,特令二、三年级全体学生实地实习。金国藩参与的实习还挺多,每次实习都挑暑假去。因为上《机车学》课程之故,他自己联系了铁路上的机车实习,却遭遇了一次“铁路惊魂”。“我在机车的车头上,开机车的那些人上上下下都很熟悉,一到了西直门说:‘你们可以下了。’就把速度降低了,哪知道我一跑下去,后面的推力大得使我摔倒了。好在我没有滚到铁路上面去,而是滚到了另一边,没有被轧死,挺幸运的。”

如今说起这些经历,金国藩觉得自己的大学生活还过得挺充实。

(三)

1950年金国藩毕业了,留校担任助教,讲授工程制图。“工科学校的学生,不管学什么的,都要学制图。没有‘工程师的语言’,你怎么表达啊?造房子要会工程制图,做一个机械零件也得要工程制图,所以这是工程师必须得学的。”

1952年,全国高等教育院系调整,北大工学院的历史随之戛然中止。金国藩被调往清华任教。“马大猷院长非常重视基础理论,想将北大工学院办成五年制的工科,但是实际上很少学生是五年毕业的。到了第四年的时候,那些学生也就跟我们一样毕业了。第一个五年制毕业了之后,就是院系调整了。所以马大猷的贡献是个‘短命’的贡献,很多计划都没有实施,但我们是受惠者。”说起北大工学院老院长,金国藩不胜感慨。

2005年2月,北京大学决定重建工学院。筹备期间,多年身处教学科研一线、又曾担任清华大学机械工程学学院院长的金国藩以北大工学院院友身份做了大量工作。他积极推动工学院校友会的建设,与陈十一教授共同开研讨会,论证北大重建工学院的必要性和正确的办院方向,还曾拜见当时的北京大学校长许智宏院士,反映工学院校友对重办北大工学院积极建议。

金国藩认为,中国的大学里设置了太多门课程,虽然有助于扩大知识面,但却不利于学生将基础打扎实。建国以后,中国的高等教育体系全面学苏,其影响直至今日。亲历过这段历史的金国藩有自己的见解:“我们将专业划分为光学仪器、精密仪器等,这都是苏联的体系。在西方国家,undergraduate student(本科生)没有光学仪器这个专业,只有那些Optics Science Center(光学研究中心)才有,像Rochester(罗切斯特大学)等美国著名大学没有本科生,研究生招的是本科学physics(物理)或者EE(electronic engineering电子工程)的,所以基础就比较好。基础打好了,创造能力就强,就有后劲。”

常年与学生打交道,金国藩也发现,现在的学生与自己的时代有很大的不同。“第一是外语比以前好。以前虽然念六年,但学的是俄语,用途比较窄,只能跟俄国人打交道,现在学生不一样,接触广,总要出去参加国际会议。另外一个就是计算机熟得很,运用计算机仿真模拟的能力也比较强,什么都可以去做模拟。”

金国藩也指出,现在的学生太缺少亲身实践的机会,实习成了现在教育制度最薄弱的环节。“有的学生学了光学设计,但根本不知道镜头怎么做,脱离实际比较严重,这课只能等他们毕业以后真正到了工作岗位再去补了。”当然,金国藩也指出造成这种现象的部分原因还可能是现在的学生更加注重科研能力的培养。

“工科办得好与坏,最后要看对国民经济做出什么贡献,对科学做出什么贡献,对国防做出什么贡献。我觉得这是对工科学生的要求,而不是仅仅停留在几篇papers(论文)上。”重视基础的宽厚扎实,强调实践应用能力的培养,这既是金国藩对个人经历的总结,也是他对年轻学子的厚望。

(四)

从北大到清华,金国藩开启了“革命战士一块砖,哪儿需要哪儿搬”的教书和科研生涯,不知改行多少回。

院系调整之初因为扩大招生,需要一些年轻教师去教一些基础课,金国藩先是教画法几何和工程制图,后又被调到机械制造教研组去教切削原理;五年后“大跃进”,系里办了一个工厂,他炼钢铁还不说,还当了供销科的科长;后来成立新专业,他被调到精密仪器教研组,教了几年航空仪表与传感器;直到1965年被调到光学仪器教研组才稳定下来。

频繁的工作变动使得金国藩不得不将许多知识从头学起,他坦言:“好在当年在北大工学院的学习把基础打好了”。

60年代初,国际形势紧张。前苏联拒销控制多门火炮装置的关键零件之一——劈锥。如自行制造,则需测量仪与加工机,可我国当时没有。好不容易获悉英国有这种测量仪,一打听,近乎天文数字——两百万英镑一台,更可气的是,尽管政府决定不惜血本购买,但英方却断然拒绝出售。别无选择,摆在中国人面前的路只有一条:自力更生。1965年,攻关研制劈锥加工机与测量仪的任务下达到清华大学,刚刚调任光学仪器教研室主任的金国藩挑起了研制测量仪的重任。“说真的,当时我的第一反应是‘不寒而栗’”,他坦承地说道,“因为那时我对该项目的关键技术——光栅莫尔条纹计数技术还一窍不通。”但一想到外国人肆无忌惮地欺侮中国人,他的气就不打一出来,憋着一股劲,也要把它做出来。

缺少相关知识,就找来参考书和资料,反复阅读,弄清原理,进行设计计算;不了解,就带着年轻教师出去调研、学习;没有条件,缺乏设备,就自己动手创造、研制。外头是哄闹混乱的“文化大革命”,里头是“带个馒头当夜餐,一干就是一通宵”的热火朝天。

从主持研制我国第一台劈锥三座标光栅测量仪,创造一种光盘急用可写可擦光学头,到独创地将激光陀螺应用于测量弱磁场;从率先在国内开展计算全息、光计算与二元光学研究,有创见地提出通讯脉冲调制理论,解释计算全息的物理意义和“空域滤波”的崭新概念,到成功研制出双折射双频激光器、二元光学激光分束器、舌诊自动识别系统、新型印刷网屏……金国藩在光学研究的道路上创下了一连串“率先”。“如果说1965年是被逼着搞上了光学,那么1978年是抢着进入了光学信息处理领域。”他在一篇文章中不无骄傲地说。

(五)

金国藩是个闲不下来的人。

他曾任国家教育部科技委常务副主任、国家自然科学基金委员会副主任、中国仪器仪表学会副理事长、中国光学学会副理事长、清华大学机械工程学院院长等职位。如今,83岁高龄的他仍然担任国际光学委员会(ICO)副主席。

他不仅仅做科学研究,还经常为我国的仪器事业奔走,多次向国家有关部门提建议。

2008年1月,在仪器信息网的一次专访中,金国藩一针见血地指出中国仪器教育行业存在的主要问题是重书本,轻实践,重设计,轻工艺,急于求成,基础薄弱;在“2008中国科学仪器发展年会”上,金国藩又大声疾呼:“不要再讲科学仪器重要不重要的问题了,国家要富强,必须发展国产科学仪器。”

对待工作,金国藩总是充满热情,面对成绩,他却总是强调要低调。“我的成就是整个团队的功劳。我是从外面的专业过来的,人家早就在这儿了,但是我能团结这个团队,去找出新的方向,去不断地探索。我觉得一个人还是要低调,我一直都坚持低调的原则。”

爱情、家庭、事业样样圆满的金国藩过着幸福而充实的晚年生活。“我明天就要和夫人飞去美国参加外孙女的graduation ceremony(毕业典礼)。”金国藩一家都与工科沾边,或是读书,或是就业,只有这个外孙女选择了医学,“美国学医不得了,时间太长。先学生物,在Stanford(斯坦福大学)学了四年,然后她又不愿做研究,愿意做clinical(临床),给人看病。后来就在Northwestern(西北大学)一念念了七年,刚刚毕业。完了还得再三年实习。”说着这话的时候,金国藩的眉眼都笑弯了。

[1] 陕西榆林人。1929年10月生,1948年4月加入中国共产党并参加工作,北京大学机械系毕业。原全国政协副主席,现任中国宋庆龄基金会主席、中国福利会主席。

[2] 1915年3月1日生于中国北京,祖籍广东潮州。物理学家,教育家,声学家,中国现代声学开创者和奠基人,中国科学院电子学研究所和声学研究所创建者之一。1936年毕业于北京大学,1939年获美国哈佛大学硕士、哲学博士学位。1948年,任北京大学教授兼工学院院长。

[3] 浙江省湖州市人。1917年生,中共党员,火箭技术和结构强度专家。中国科学院院士,国际宇航科学院院士,两弹一星元勋之一。1947年,到清华大学航空系任教。

[4] 江苏无锡人。1922年2月5日生,热工学、传热传质学、工程热力学家,中国科学院院士,1948年赴美国留学,次年获美国普渡大学机械工程科学硕士学位。同年10月回国,到北京大学工学院任副教授。1952年调入清华大学。

[5] 仪器仪表和计量测试专家,1941年毕业于清华大学电机系,1946-今在清华大学任教。先后担任讲师,副教授,教授,博士生导师,清华大学图书馆副馆长。

[6] 航空动力学家,航空教育家。1936年 毕业于清华大学机械系航空组。1946-1952年任清华大学航空系教授、代系主任,并于1946-1948年兼任北京大学工学院机械系主任、教授。

[7] 机械工程专家、机械工程教育家。中国球墨铸铁的开拓者之一。1946年起任清华大学机械系教授,并先后在北京大学工学院、燕京大学和唐山工学院兼职。

[8] 1912年生,水利专家。早年留学德国,后任清华大学水利系教授,对国家水利建设颇有贡献。