文/殷晴

(一)

1947年的夏天,王迺是在密集的入学考试中度过的。虽然前一年秋天才结束漂泊生活回到北京,解析几何和立体几何全凭自学,他还是以优异的成绩一连考中七所大学。一番比较过后,北京大学机械系成为了他的最终选择。

“当时工学是热门专业,大家都追求工业救国。”

“为什么选北大?因为北大工科提出五年制。我在旧社会不得意,上学实在艰难,现在有了机会,想多学一点。”

王家祖籍山东,从王迺父亲一代起定居京城。1937年,北平沦陷,打铺盖卷儿从此变成王迺最熟悉的事情。从10岁到19岁,他与小脚母亲相伴,先后三次逃难,辗转就读六所中学。

时隔半个多世纪,王迺依然清楚记得那条“被日军赶着走”的路线:自北平出发,经徐州,到商丘,一路走过宝鸡、汉中、重庆、贵阳,最后抵达父亲工作的桂林。

那是终生难忘的经历。无论回忆工学院生活,还是讲述工作时的趣事,王迺的思绪总会不自觉地跳回那段颠沛流离的岁月。在贵州的荒僻旅店,母亲被国民党官员带走,因莫须有的罪名在监狱里关了五天。在柳州,他亲眼目睹难民挤满火车顶,在过隧道时被刮落的惨状。

经历过乱世,才更能体会一张安静书桌的珍贵。1947年8月4日,北大接管北洋大学北平部(前身为沦陷时期的北京大学工学院)。刚入学不久的王迺借了一辆破自行车,从沙滩赶到端王府夹道参加庆祝会。在彩旗飘扬的院子里,校长胡适用一句话化解了新学院融入老北大的疑虑。

“北大工学院不是你们的,也不是我们的,而是咱们的!”

“胡适的北京话有修养,说的很亲切。我从心眼里承认,这就是我的母校。”王迺说。

(二)

一年级,工学院学生要上全校基础课。英文、国文、数学在沙滩红楼,化学、物理在马神庙理学院。“3600学生,36个校址,各个地方都有北大的教室、实验室、宿舍。”下课铃一响,就得登上自行车赶往下一个课堂。

很多今日已成传说的大师,正是当年把王迺带进学术殿堂的领路人。“教我们英语的是卞之琳,俞平伯教国文,袁翰青教化学”。和许多经历过那段辉煌岁月的老校友一样,王迺念起这些名字时,语气中满是掩饰不住的自豪。

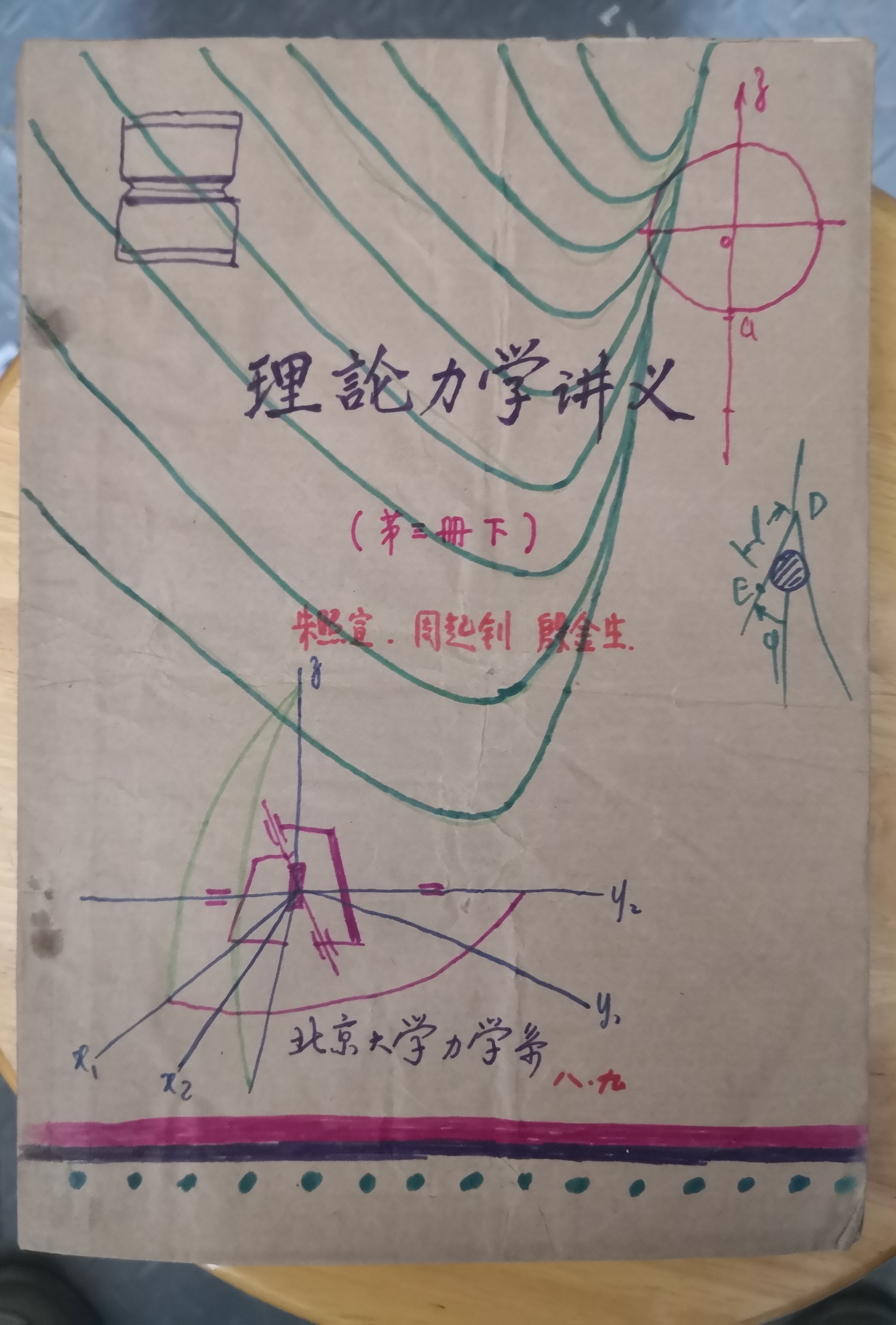

他最得意的科目是数学。院长马大猷重视基础教育,其他工学院不学的微分方程、高等微积分,北大都要求。数学老师冷生明先生每周小考,一学期算下来,王迺的总成绩名列全年级第二。“第一名是数学系的,得了94,就比我高一分”。

也有懊恼的时刻。物理老师郑华炽先生是著名光谱学家,曾经担任西南联大教务长,素以严格著称。第一次月考,中学时总拿第一名的王迺只得了36分,“平方之后再乘10才及格”,“看到成绩的时候脑子都懵了!”

从西南联大时起,这种“难以置信的不及格率”就是工学院的特征。王迺入学时,全班共有50个同学,四年后毕业时只剩下了22个。

高标准的压力不仅笼罩着学生。一些老师学术水平虽高,却不善于表达。学生们连续几节课听不懂,就联合起来“轰老师”。

“我就带头轰过”,王迺一笑。“振臂一呼,大家就都不上课了。学院虽然有不满,老师自己也知道待不下去了。”

两年后,王迺自己也成了老师。1951年毕业后,他被学院选中留校担任助教,负责工程画和金工实习两门课程。第一次上课,他拿着精心准备的模型,“吭吭哧哧说不清楚,弄了个大红脸”。

“我这人很不善于说话。小学有个讲话课,每个人都要上台说几句,我上去之后,真是直掉眼泪,说不出话来。高一被推举做班干事,又要上台讲话,也是无疾而终。所以说做教师,我是十分的不合格。”王迺老实地说。

(三)

建国之初,北大的食堂是名副其实的“学生食堂”—— 学生组织起“伙食委员会”,负责制定菜单、监督采购。每月初,同学们把饭费集中上交,算是“入伙”。

王迺就曾是“伙委”的一员。买什么菜、做成什么样都有学问,“得有经济头脑”。萝卜白菜最便宜,常买;鸡蛋只敢做成蛋花汤,不能煮着吃,因为“不出数”;买肉专挑肥的,可以用来炼油。

苦孩子出身的王迺,“20多岁以前没吃过什么细粮”。工学院食堂常吃玉米面做的丝糕,在他看来已经是人间美味。等到1952年进入俄语专修班,每天有鱼有肉,那就是“上了天了”。

“当年我管食堂的时候,学生9块钱一个月,看14块一个月的教职员餐厅已经很羡慕了。1952年到了俄专,18块一个月,真是过天上的生活。后来大家都提意见,说吃得太好了。”

“伙委”工作虽然多是日常琐事,王迺仍将其视为同学们的信任,不敢有丝毫懈怠。在他看来,起大早陪炊事员到西直门买菜,与钻研学术、辛勤工作有着同样的本质。“一切服从分配,一切出于努力,一切都要认真。”

1947年,为纪念“五·二〇”血案,工学院建立了“六二图书室”。藏书中既有专业书籍,也有小心收在桌面下的毛主席著作。《论持久战》、《论联合政府》等小册子被糊上其他书的封面,由图书管理员保管和派发。王迺正是管理员之一。

1948年,王迺被吸收进工学院的外围组织“进步青年联盟”。再过一年,他正式加入中国共产党。“我人生中的几次大事都发生在9月。1946年9月16号结束逃难回到北平,1949年9月14号入党。这两个日子我一直记得。”

新中国建立,百废待兴。为尽快向社会输送工科人才,北大工学院由五年制改为四年。学生时代的最后一个暑假,王迺跑到了远在大西北的玉门油矿。

“三年级时有门课讲内燃机,请了一个德国人用英语教学,教的很不错。学了一年,我们哪个班好多人对内燃机有兴趣了。中国哪里有大的内燃机?只有玉门才有,而且是300马力以上的大型内燃机。”

位置荒僻的玉门油矿正需要技术干部的支持。王迺和同学们先坐火车到西安,再改乘汽车前往甘肃,一路上受到了石油局各办事处的热情接待。“不说山珍海味,反正都是大鱼大肉,穷学生哪儿吃过这些呀,大家都兴高采烈的”。

茫茫戈壁滩上也潜伏着危机。其时正是1950年初,西北刚刚解放,国民党的散兵游勇和地方土匪尚未肃清。行至宝鸡,办事处得到消息:从此处到天水的路上,前一天有人遭遇了土匪抢劫。

走还是不走?男孩子们胆子大。“反正我们什么也没有,光杆儿一条,就是一个铺盖卷。要钱没钱,要东西没东西,没啥可怕的。”第二天清早继续上路,索性没遇上危险。

王迺说,人的一辈子,“不定碰上什么机会,这个机会就引导你往下一步去了”。因为这段“一时兴起”的实习经历,他在1953年留学苏联时被分配到了石油机械系。五年后学成归来,北大已无工学院,他被送到北京石油大学担任教职。等到改革开放,国家抽调他管理留学生,又与他当年的留苏经历有关。

“好多关键时刻,就是这样一些偶然决定了事物的发展。我这一辈子,一直都是服从国家分配,没说的。国家安排你到哪儿,你说不去?从来没有过。”

人物名片:

王迺,1927年生于北京,1947至1951年就读于北京大学工学院机械系。1952年进入留苏预备部,1953至1958年赴苏联攻读硕士学位。归国后在北京石油学院任教至1979年,是“文革”后第一批提升的副教授。1980年被调往中国驻英国大使馆教育处,担任一秘。1983年开始负责管理留学生和引进外国智力,1988起担任外国专家局局长。1991年退休。

寄语:

恢复和发展工学院是我们这些老校友多年一贯的愿望。一直盼望着北大有工学院,而且能够发展壮大。现在这个愿望基本实现了,可发展是没有止境的。从现在看,趋势非常好。我非常佩服工学院现在主持工作的几位同志。工学院虽然规模不大,但在几个方面都比较突出,发展地很快而且比较健康,这十分不容易。祝贺工学院在新领导同志的主持下继续发展壮大,这是绝对有希望的。