编者寄语:1910年的春天,北京大学前身——京师大学堂的经科、文科、法政科、商科、农科、格致科(即理科)、工科等七个分科大学举行开学典礼。回溯这段时光,分科大学的开办标志着京师大学堂初步成为现代意义的综合性大学。当时,工科先设土木工学门、采矿冶金门,这一具有纪念意义的事件距今整整一百一十年。此后,京师大学堂改名北京大学,从首任工科学长何燏时起,胡仁源、夏元瑮、温宗禹……历任工科责任人与师资中多见教育界、科学界著名学者。直至1952年全国院系调整之前,北大工学经历停办、复建、扩展等等风云变迁,共为国家培养了近5000名毕业生,在世界各地为科学事业发展奔走奋斗。2005年,北京大学重建工学院。值此北大工学门110年、工学院重建15周年双重纪念之际,一系列相关庆祝活动正在展开。我们选取了一些校友来稿,以飨读者。历史长河不乏波澜,后人所能做的便是撷取其间闪现的朵朵浪花,以此感受时代涌动的脉搏。

1950年夏天我从上海洋泾中学毕业。那时华北区、华东区和东北区的高等学校都到上海来招生。我先后报考了华北区、东北区和华东区的学校。后来录取名单在报纸上公开发表,我分别被上海交通大学电机系、北京大学工学院机械系和东北工学院电机系录取了。按照兴趣来说,我当时对电机专业最感兴趣,因为我认为电机专业是工程中更接近物理学的,而且我也很喜欢上海这个城市。另一方面,当时我家的收入不高,考虑到经济情况,到东北读书费用可以少些。但是经过反复考虑,我认为北京是党中央和毛主席的所在地,是我们青年人向往的地方。最终,我选择了北京大学工学院机械系,决定到北京上大学。

1950年北京大学的主校园在城里的“沙滩”。我们工学院一年级的学生在学习基础课阶段,就在“沙滩”和“景山”校区内,因此被称为“沙工”。(医学院和农学院一年级的学生也在“沙滩”校园区学习,被称为“沙医”、“沙农”)。我们住在东黄城根的宿舍里,离开学校不远。一些从南方来的学生刚刚到北京,在食堂里吃高粱米和窝窝头不习惯,但后来也渐渐地适应了。那时我们有幸得到一些著名教授的教诲,例如原子物理学家朱光亚先生教我们普通物理学,化学家傅鹰先生教我们普通化学。他们水平高超的授课使我对基础科学进一步产生了浓厚的兴趣。

在大学期间,我知道了北京大学的民主广场和红楼,参观了毛主席当年作为图书馆管理员的工作室,领略了“五四运动”的传统,受到很大的教育。有时晚上我还参加一些音乐家庭出身的同学举办的“交响乐讲座”。他们拿出各自珍藏的唱片,用老式留声机放出来,供大家欣赏,并且逐段讲解一些经典作品,例如贝多芬《命运交响曲》和《田园交响曲》的含义,这大大提高了我欣赏古典音乐的兴趣和水平。“沙工”的男同学多,“沙医”的女同学多。到周末,我参加大家联合举办的舞会,渐渐地又对交际舞发生了兴趣。回想起来,那一时期的生活是令人难忘的。

1951年,周力行(二排左一)和同学在北大红楼前留影

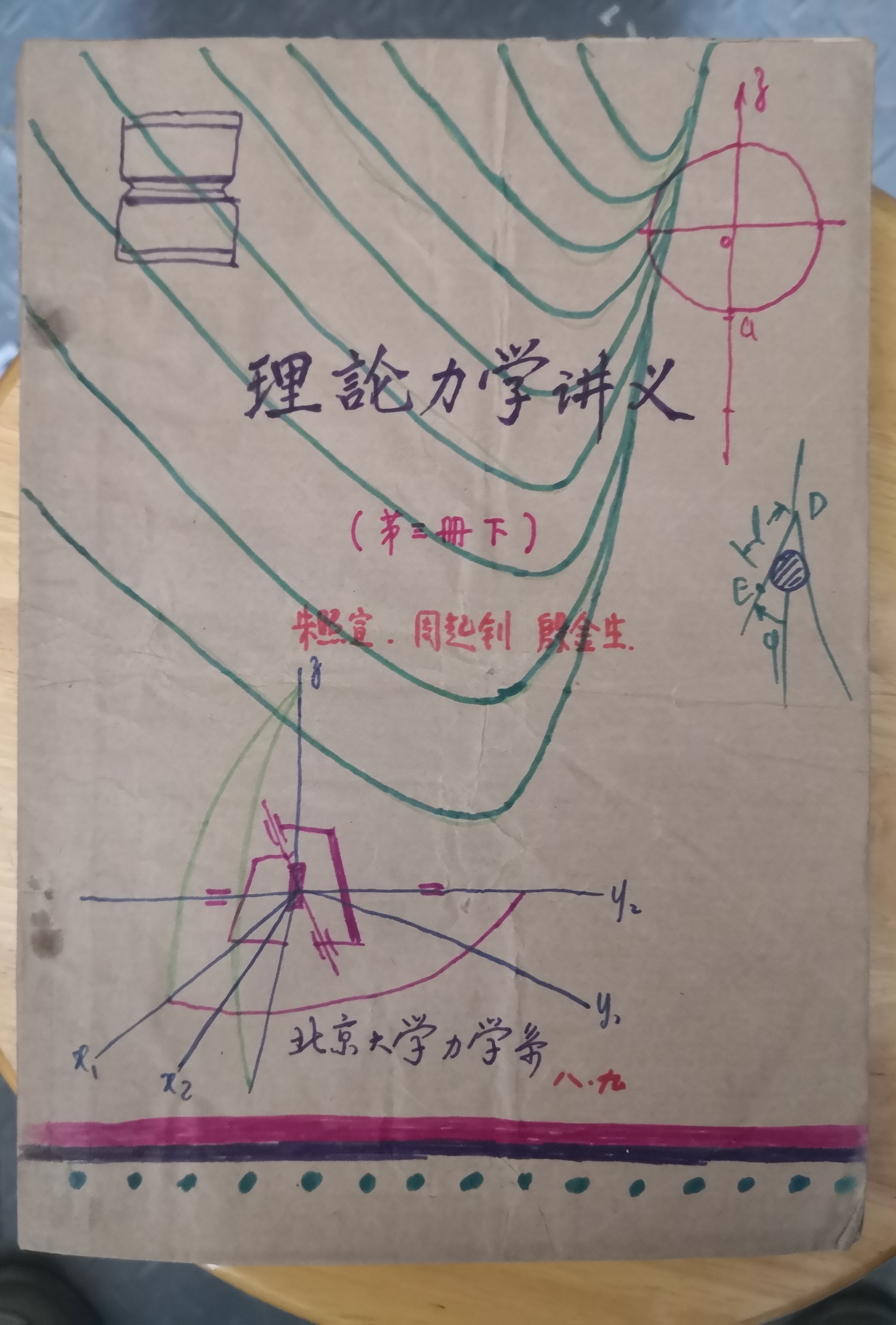

1952年,我们进入了位于端王府夹道的北京大学工学院(简称“北工”)的校园。当时工学院院长是电声学家马大猷先生(土木学家陈士骅先生曾代理过院长一段时间),机械系主任是李酉山教授。我们学习的专业基础课程有理论力学、材料力学、热力学、机械原理等。罗远祥、杜庆华、万家璜、王补宣、曹继贤等先生是我们的任课老师。

教理论力学的罗远祥先生素以严格著称,听高年级同学说,他的考试至少有三分之一不及格。不过我学下来觉得还不错。曹继贤先生的课非常特别,他宣称:“我的课的内容千锤百炼,几十年不变,可以用留声机录下来”。我印象最深的就是他大讲四元杆络和凸轮。由于我对热学和力学的兴趣比对机械学的兴趣大得多,所以对他的课学得马马虎虎。最让我难忘的就是讲授热工学的王补宣先生,他讲课旁征博引,有声有色,非常生动,而且经常在课堂上和当时的助教彭秉璞先生展开热烈的争论,使我产生了对热学的强烈兴趣,也许这就是我后来选择热能动力专业学习和到工程热物理专业工作的主要原因。王补宣先生给我们讲课时经常有一些惊人之语,这给我留下了极其深刻的印象,他讲“热力学第二定律”就是如此。根据“热力学第二定律”,作为一个“孤立”的系统,宇宙的“熵”会随着时间的流逝而增加,由有序向无序,当宇宙的“熵”达到最大值时,宇宙中的其他有效能量已经全数转化为能,所有物质温度达到热平衡。这种状态称为“热寂”。这样的宇宙中再也没有任何可以维持运动或是生命的能量存在。通俗地讲,“热寂”达到绝对零度(-273℃)时所有分子都已停止运动。但是王先生跟我们讲:“宇宙的某一个角落一定有逆熵流产生。在那个地方就会倒过来,热量从低温流向高温,这样宇宙的热量就可以平衡了。” 这个观点让我非常震惊,因为一般人从没想到可以这样解释,足见王先生是个有独立思维、独到见解的人,这是符合唯物辩证法的观念。如果没有哲学概念是得不出这样的结论的。他这样善于举例子的授课方式也直接影响到了我后来的教学生涯。给学生讲课的时候,我从来不是照本宣科,那样会让学生觉得特别枯燥无味,我经常跟学生强调说:“你不要只看这个公式,你要看这个物理概念”。我也注意用例子来讲解概念,比如说到火灾的传播,美国西部的大火怎么会传到东部城市去呢?我就给学生讲:“这是因为有火龙出现。起火以后,风一吹,热颗粒都被刮到天空中,接着掉到其他的城市,这样,别的城市也发生火灾了”。学生一听就明白了,还觉着非常有意思,对课程的兴趣大大增加。

1952年,正值开展“三反五反”运动,作为青年团员的我参加了打“老虎”(“老虎”指贪污分子和不法资本家)活动,担任小组长。上级领导是化工系李成林同志。我的主要任务是审讯一些不法资本家,他们在抗美援朝战争时期以次充好,大发国难财,致使志愿军遭受了巨大的损失。当时我心里非常痛恨他们的这种行为。由于我在运动中的良好表现,当年党的生日前夕,即1952年6月30日,我被吸收入中国共产党。当时工学院党总支书记是李恩元同志,我的入党介绍人是黄文一同志和郭琨同志。入党前,郭琨同志问我:“你能做到个人利益服从党的利益,必要时个人利益等于零吗?”我毫不犹豫地回答说:“我能”。那时候我就想:入了党就等于把自己全部交给党了。在战争年代有无数共产党员献出了自己的生命,那不就是个人利益等于零吗?!我也可以像他们一样。入党以后,我的社会工作渐渐多了起来,但是除了参加运动的几个月耽误了一些业务学习外,我的学习成绩仍然不错,虽然不能像中学时期次次考试都是第一名,但也能名列前三甲。

1952年秋天,随着学习苏联教育制度的高校院系调整,我被转入清华大学动力系学习,这就结束了难忘的在北大工学院学习和生活的经历。1953年本科毕业后,我留任清华大学动力系助教、教研组科学秘书和系行政秘书(相当于系主任助理)。1957年被派往苏联列宁格勒工业大学攻读副博士研究生,1961年获得学位回国后,到清华大学力学系任讲师和热物理教研组主任。1985年任教授,次年为国批博士生导师。1999年退休后至今仍然工作在科研第一线,2007年曾获国家自然科学二等奖。回想起来,在北大工学院学习和生活的经历,给我的人生道路无论在政治上还是教学与科研工作上都打下了重要基础。