一个工科学生的军旅生涯

化工系1950级校友 吴自韬

1950年9月我胸怀“工业救国”的“大志”考入北京大学工学院化工系,“工科”是那个时代的青年最向往的专业,“科学救国”、“工业救国”等等“豪情壮志”都寄托在做一名“工科”学生的瑰丽梦想中。按教学计划我们应该学四年,前两年在沙滩区学基础课,后两年在西城区端王府工学院读专业课。但我们刚刚进入学习的状态,全国就风起云涌地进入抗美援朝的伟大运动中。1950年12月第一批参加军事干部学校的45人名单中,就有我的名字。

回忆当年,1950年12月25日夜“民主广场”隆重而热烈的欢送大会,汤用彤老师欢送词中说的:“今天,我们将北大最优秀的儿女送上了保卫祖国的前线”。母校的鼓舞我终身难忘,虽然我的“工科学生”的生涯只有短短的几个月,但我决心继续在新的斗争中继续学习,不断充实自己,为保卫祖国作出贡献。

我很幸运,在众多参军的学生中,作为极少数进入飞行航校学习飞行中的一个,飞上了蓝天。但是,我又特别的不幸,仅飞了半年,就因为眼睛近视而停飞,不得不改作政治工作。1955年,我调到沈阳军区空军政治部工作,从而获得了较为广阔的工作空间和丰富多彩的工作内容,有幸参与了一些历史热点事件。

辽东半岛对空伏击:1951年冬,为了打击美国P—2V间谍侦察机对我国的强盗侦察活动,沈阳军区空军派出两个高炮师和陆军的几个高炮营组成 “高炮群”进入辽东半岛设伏。炮群沿辽东半岛作口袋形纵深配置,专等P—2V前来。

这P—2V是当时美国新研制的超低空大型侦察机,有13名乘员,照相、无线电、声纳等侦测器齐全,就是一座飞行的电子侦测站。由于雷达不易捕捉,在东南沿海几次拦截均未成功,所以美国佬得意忘形,竟深入到东北、河北沿海侦察。

我作为沈阳军区空军工作组参加了这次伏击战,来到袋形阵地的底部,大孤山的一个高炮团,时值严冬,冰天雪地。除夕前夜我来到一个位于海边的高炮连,只见4门大炮和两门4联机关炮,均炮口朝天,严阵以待。

我和战士们一道在阵地上过了除夕,我和指导员一碗一碗给炮位上的战士送去饺子,一齐在阵地上迎着寒风吃着别有风味的年夜饭。敌人果然以为过年我们会松懈,便乘机来偷袭。团指挥所传来命令:“进入一等战备!”过了不久,猛然见到右前方天空中探照灯光四起,测高机手高声报道:“右前方发现目标!”接着响起连长宏亮的口令:“全连开火!”这时四门大炮轰鸣声震动大地,炮口冒出的火光映红了夜空。刚齐射了两发,连长突然命令:“停止射击!”我赶忙跑去向连长问询,连长说是指挥所的命令。我急忙赶回团指挥所,迎头碰上团参谋长,我问为何停止射击?张参谋长笑答:“好消息敌机已击落!事后得知,敌机在我炮群密集火力夹击中,被打的粉身碎骨。这真是一场干脆利落的对伏击战,取得了完胜的结果。也是我一次得意的对空战斗经历。

睦南关感受壮烈:1965年美帝国主义发动了侵略越南的战争,仗着它的空中优势,对越南狂轰乱炸,越南军民伤亡惨重。为支援越南,我们沈阳空军派出两个高炮师入越作战。1965年秋,我参加了沈阳军区工作组,赴越南,到了睦南关并过境深入高炮作战部队,了解战况,并作宣传鼓动工作。到了前线才知道,战斗远比预想的要艰难残酷得多。当时,美军的武器比我们先进,有些是我们从未见过的。因此很难预防。我们的高炮主要是靠雷达来侧距瞄准的,美军的“百舌鸟导弹”专门追踪雷达波,只要我们的高炮瞄准雷达一开机,就遭到它的攻击,有时整个阵地全被摧毁,人员伤亡很大。吃了亏后,我们只得改用光学和机械测量。

美军为了大量杀伤我军人员,还制造了一种“菠萝弹”是由一整块黄色炸药,周身镶嵌着无数的小钢珠,一爆炸钢珠四散飞溅,杀伤力很大。我见到一个连队指导员遗下的一本毛主席语录本,被钢珠击穿了几个洞,当时,这个指导员就是在阵地上举着语录本来指挥战斗,被钢珠击中牺牲的。尽管如此,我们的部队作战十分勇敢,不怕流血牺牲,敢打敢拼。入越作战以来,击落击伤了几百上千架的美机,有力地遏制了美军的空中“绞杀战”。帮助越南取得了抗美战争的胜利。与这些英雄战士日夜生活战斗在一起,耳闻目睹了无数英勇壮烈的事迹,我深深感受了最现实最生动最深刻的爱国主义和英雄主义教育。至今回忆起来心潮难平。此行我也获得了一枚“抗美援越纪念章”,这是我引为最大的荣誉和最宝贵的纪念。

珍宝岛为胜利而自豪:1969年3月苏军侵入我黑龙江心的珍宝岛,我军自卫反击。驻黑龙江的空军部队进入了战备状态。我作为沈阳军区空军工作组成员到了虎林地区的前敌指挥部。

听边防官兵诉说,过去苏军十分傲慢,在边境两军边防巡逻队相遇时,经常向我们挑衅。特别是苏军的一个瘸子上尉最为狂妄,就是他在那天带领8个人,越境向我军6人小分队,迎面压过来。两军狭路相逢。正当瘸子上尉要扣动板机向我军射击时,我军的一个班长眼疾手快抢先开火,把瘸子上尉打倒在地,其余人狼狈逃回苏联岸边。紧接着就调动他们的边防军,用大炮坦克向我军进攻,我军奋起反击,就爆发了珍宝岛战斗。

我军充分利用我江岸是高地的有利地形,设置了炮兵阵地,并在江滩和岸坡上埋设了大量地雷,以逸待劳,等苏军攻上来,集中火力加以打击取得了战斗的主动和胜利。我参观了缴获的战利品,其中苏军当时最新式的T-62坦克,它的大炮的防火帽不是在炮口,而是在大炮管的中间,这在当时我军还没见过。它的炮塔与正面装甲十分厚重坚固,我军的反坦克大炮和40火箭筒,都奈何不了它。我们的战士勇敢地匍伏到它的侧面,用40火箭筒打它的侧面。我看到的那辆T-62坦克,就是在右测面被40火箭弹击穿了酒杯般大的洞,车内的人故被炸死了。

珍宝岛一战大煞了苏军的狂妄气焰,我军收复了珍宝岛,,把苏军赶回了苏方边境。边境也就太平了下来。听了边防官兵的诉说,看到他们高昂的斗志和誓死捍卫祖国边防的坚强意志,参观了缴获的苏军先进武器,真是大长了志气,深深地为胜利而自豪。

建设全军首所信息化图书馆:1978年我调到空军政治学院担任教务处处长,负责教学的组织与管理工作。1985年5月接受新的任务。为空军政治学院建设一所“二十年不落后的图书馆”。

我对建设图书馆真是一无所知,但形势所迫,也只好鼓足勇气承担起来。我和建馆的同志们先走出去向北大、复旦、交大、武大等拥有知名图书馆的大学求教,也向上海、北京等大的公共图书馆学习,综合学习心得,决定适应时代的发展,采用最新技术,建设一所全面由计算机运作的信息化图书馆。经过二年多的艰苦努力,初步建成了开放式,多功能的信息化图书馆。建筑面积5800平方米,8个阅览室,电脑室和学术报告厅。藏书50多万册,中外报刊1200多种,形成了以军队政治工作及其相关学科为重点,以马列主义毛泽东思想基本理论为核心的社会科学藏书体系。基本上实现了中英文程序处理的电子计算机管理系统,拥有直接与美国Dialog情报检索系统联网的国际联机检索终端,可检索一亿多条资料。有从制作到阅读的全套缩微设备,有电脑联接的激光打印排版的快速印刷系统等等。建成了当时全国最大的图书目录数据库。进入图书馆不用写一个字,借一本书只需3秒钟,还一本书只需1秒钟,查阅一本书或一条资料只需5秒钟。需要的资料可以立即复印出来。

图书馆的建成得到了军委的肯定,委托我们起草了《全军院校图书馆工作条例》,并于1987年5月在空军政治学院召开了全军院校首届图书馆工作会议。副总参谋长韩怀智到会,高度赞扬说:“你们干了一件很有意义的工作,在全军带了一个好头”。在大会上介绍了我们的经验。

国家图书馆工作委员会也很重视,图工委副主任和秘书长来参观指导,邀请我参加了1987年的国家图工委会议,介绍了我们的经验并受到当时的副总理李鹏和国家教委文任彭佩云的接见。

1986年经我和国防大学图书馆倡议,得到军委批准,建立了“全军院校协作中心图书情报专业组”并组成了“全军院校图书情报专业组组长联席会”(代行全军图工委的职能)以组织推动全军院校图书馆的建设。我被选举为专业组长联席会副召集人。中国社会科学情报学会和上海市图书馆学会都选举我为理事。

从此,军队院校图书馆有了自己的专业组织,开展了经常性业务协作和学术研究活动,开于1988年召开了全军院校首届图书情报工作研讨会,出版了定期学术刊物,开展了设备资料共享等活动,全军院校图书情报工作展开了新局面。

回顾我离开母校从军的64年历程,我有幸作为一些历史精彩片段的见证者,感到过得很丰富,很充实。我深深体会到,一个青年学生的“工科梦”是要和祖国的命运和祖国的需要相结合才能放出光彩,我们所处的时代是新中国刚刚建立,当敌人威胁到国家的安全时,保卫祖国是时代赋予我们这一代青年的首要任务,走出教室,进入战场是我们的责任,在为祖国安全而战的生涯中,我的微薄的“工科”知识也在另一种形式中不断增长充实。

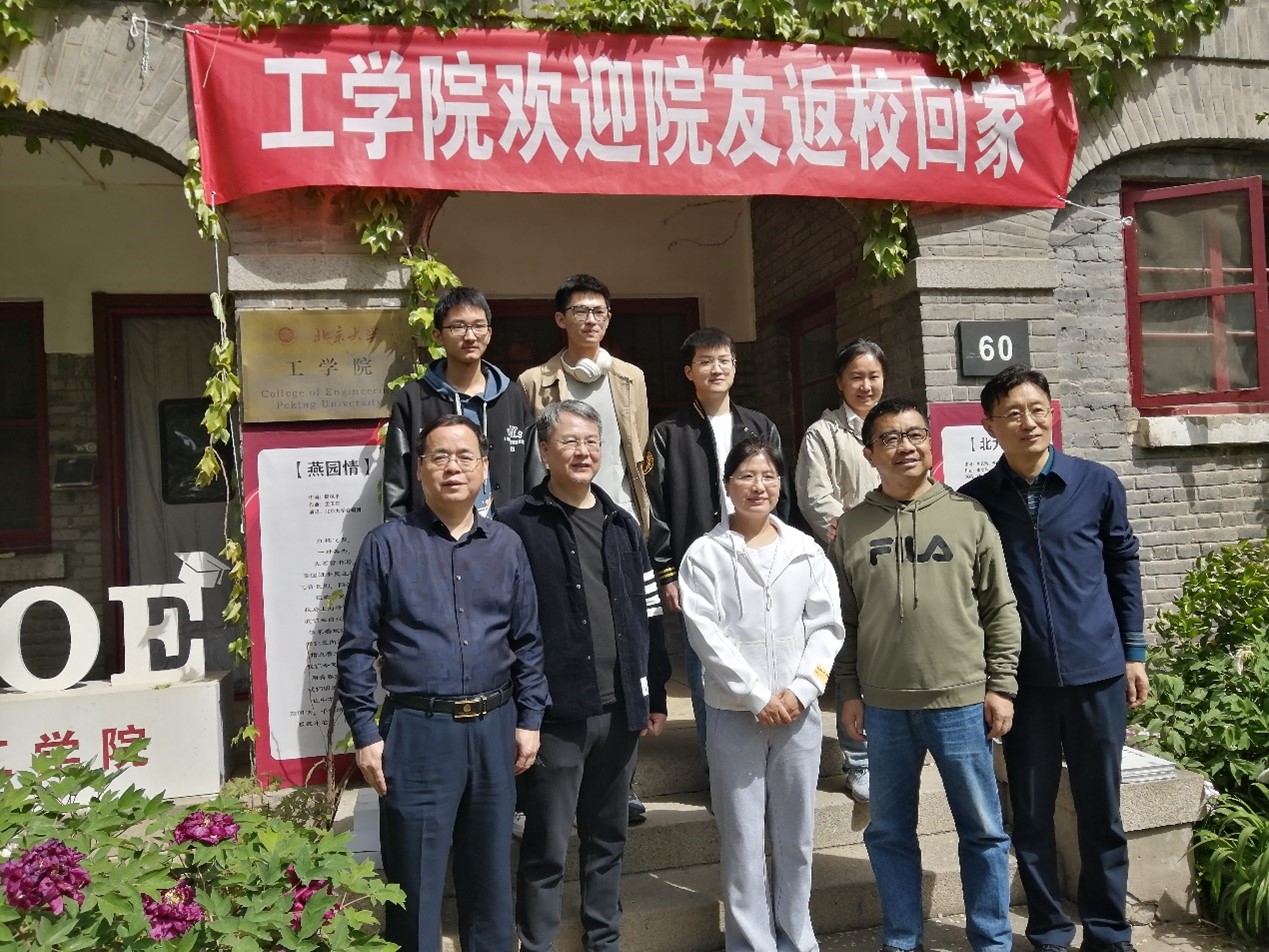

仅以此浅薄的体会与学弟、学妹们共同庆祝新的北京大学工学院重建10周年!

工科的灵魂——外语、基础课、动手能力

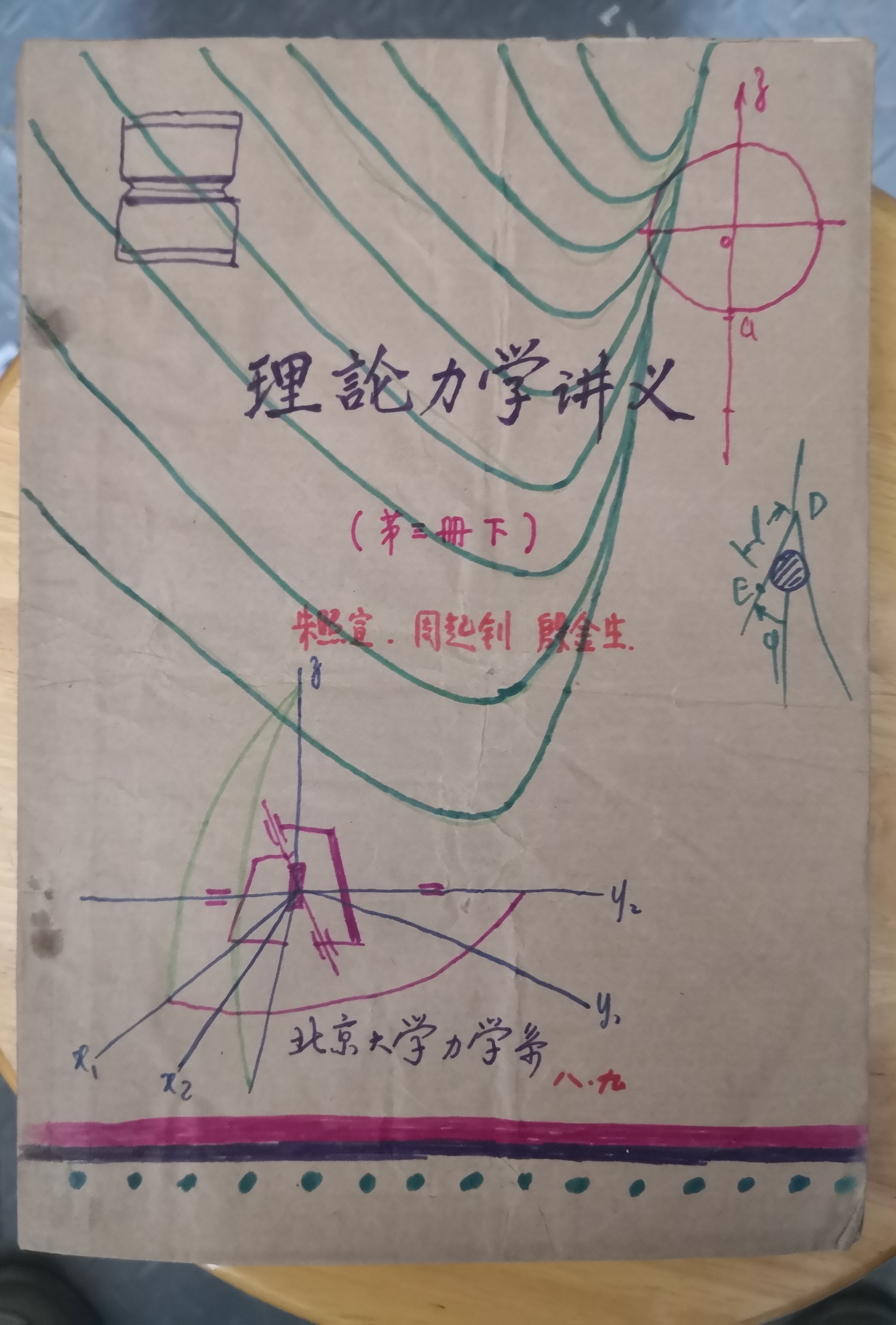

化工系1952届校友 张国柄

1949年2月北平和平解放,我是在东四北大街看的解放军入城仪式。到了这年大学报名的时候我报了北京大学工学院化工系。北平解放后在报纸上有许多关于国家工业化的论述,思想上觉得学工的出路可能会比较好,于是就报了工学院。至于学什么专业,那时没有什么人辅导,更没有什么辅导材料,全凭个人想象,“既然父亲是学化工的,那我就子承父业也学化工吧”。当时学校都是按以前的惯例把录取名单贴在学校的外墙上,叫“发榜”。我是在景山东街北大理学院的外墙上看的榜,榜上有名,我考取了。按规定的时间自己背着行李卷到校报到注册,颁发给我的学号是5549023,第一个5代表工学院,第二个5代表化工系,49是入学年份,023是 注册顺序。这个学号的意思就是“工学院化工系1949年入学第23名注册”。北大工学院的校址是在西城的端王府夹道,一、二年级学基础课,在理学院随化学系一同上课。学校给我们安排的宿舍是与理学院一墙之隔的“西斋”。西斋还是前清京师大学堂时代建造的,(现已列为北京市的重点文物保护单位,是一座有前后并列十几排坐北朝南平房的长条形院子),房子大部是四人间,少数两人间,院子内有一个盥洗室。我住的是四人间,房子里有四张用床板搭的床,四张小桌子,四个凳子;一盏电灯悬在房子中央,书桌当然只能集中在灯下;出去上课时,从来没有锁门之说。那里没有暖气,冬天是由工友给升煤炉,再在门口给摆放一些煤。煤不够烧,屋子比较冷,有时候就从别的煤堆中拿一、两块煤。每周都有外边洗衣房的人来收洗衣服,他能不作标记,把洗好的衣服准确地送回,真不知道他是如何把自己训练的办事这麽准确。但我是自己洗衣服,没有请他们服务过。

1949年的10月1日我们参加了开国大典游行。北大的队伍早晨从沙滩出发,经过北池子,出南池子南口向西,在东三座门大街上等待。当时东、西三座门还没拆除,南池子南口外的那一段叫东三座门大街;当时也没有现在的天安门广场,金水桥前的那段路也不过三、四十米宽,容纳不了多少人。游行开始后队伍从东向西通过东三座门、金水桥前、西三座门,过了南长街南口后,解散回校。

1949年刚刚解放,学校还没有中文教材,课本、参考书也都是英文的,又要学专业还得学英文,入学后的第一学期感到很吃力,经过一学期的锻炼,等到第二学期就好多了。师资力量非常强,曾昭伦、袁翰青、傅鹰、唐敖庆、邢其毅、高崇熙等各位名教授都给我们讲基础课,后来他们大都当选为中科院的学部委员(即科学院院士)。

随化学系读完两年基础课,1951年暑假后去到端王府夹道的工学院化工系上专业课,系主任是傅鹰教授,教师有陈国符、傅举孚、杨光华等各位教授。我们住在翊教寺男生宿舍。

上了两年半后,1952年院系调整,北大工学院并入清华大学,我们大三的第二学期是在清华上的。所以,1952年暑假我就大学本科毕业了,颁发的还是北京大学的文凭,盖有马寅初校长的大印,我现在还保留着。

当时,大学毕业生是由国家统一分配工作,我被分配到察哈尔省当教师。实际情况是我家中需要人照顾,离开北京是有困难的,但当时都是服从国家统一分配,我也没有什么别的想法,1952年7月就背着简单的行李从西直门火车站坐火车到了张家口,由省教育厅安排,住在一所中学的教室里,等候分配。同住在这个学校里的有好几十人,都是分配到教育厅的应届毕业生。后来我分配到察哈尔工业厅“工业实验所”。

当时“工业实验所”,只有一个小化验室。那个小化验室有主任工程师一人、工程师一人、一级技术员二人、练习生三人。很快又分派来厦门大学、复旦大学的毕业生四人,他们四位都是化学系的;按照规定,我们五个都是“实习技术员”。

在学校里虽然学过定性分析、定量分析这些课程,但到了化验室实际工作的时候什么都不会,只好不耻下问地向各位练习生请教。在以后的工作中我坚持“不耻下问”,特别是向工人请教,得益非浅,我学的书本知识逐步丰富起来,而且在以后的历次政治运动中,我作必然的被批判对象——知识分子,也感受到他们的真诚关心和鼓励。

1952年9月察哈尔省建制撤销,化验室也停止了工作。在做完清点、设备装箱等工作以后,等待再分配工作。我们八个人再分配到华北地质局。“华北地质局”属于地质部,1952年8月成立于张家口。报道后交给我们建立“地质局化验室”的任务。或许因为我是学化学工程的,实际上成为总工程师领导下的实际操作者,这对我是第一次锻炼。

化验室选址在名字为“德王花园”的大院子,面积大概有十五亩左右。开春以后,我就组织工人安装了水、电、照明、通风,还砌了一个从室外烧煤加热的大砂浴做为加热设备,在墙上挂上一个电钟,又从局里要来几张他们不用会议桌当实验台,这样,就建成了一个简单的化学分析室。再从局里要来两顶帐篷搭在空地上供碎样、样品库和样品烘干之用,又安置了煤发热量测定室、岩石矿物鉴定室、蒸馏水室、仪器药品仓库、行政办公室和主任办公室。房前屋后还种了杨树,弄得挺像模像样的。在这个期间上级给实验室配备了行政干部,实验室自己又招收了数名必要的工人。就这样,用了两个多月的时间一个简易的实验室就建成投产了。这个简易实验室就是后来“华北地质局中心实验室”、地质部张家口中心实验室的前身。

通过这件事我给领导形成一个印象“此人可以干基建”,成了此后实验室每有基建必让我干的原因

1954年地质部在所属的六个大区实验室推广光谱分析技术,实验室派我和另一位同志到地质部北京实验室(地科院测试技术研究所的前身)参加学习,回来后成立了光谱组,开展了光谱分析,我当组长。同年,局里根据地质样品分析的需要决定扩大实验室规模,要新建一栋化验楼。领导因为有了前一次建化验室的印象,这一次又派我做为甲方代表参加化验楼的建设工作。

化验楼建筑面积确定为2000平方米,两层,附带一个变电室和一个锅炉房,由张家口市建设局承建。由我提出使用要求,包括废气、废液的处理。我带着承建方设计工程师去到地质部北京化验室、建材部管庄化验室去参观。建设局很慎重,设计前还特别作了土壤的承压试验;市里也非常重视,在施工中市委派了一名干部常驻工地。做为甲方代表,我每天都要到工地查看施工进度和施工质量。

这一年“张家口市青年联合会”要增加一名委员,要求地质局选出一人,我被局里推荐,当选为这一届张家口市青联委员。惭愧的是我不会做政治工作,没做什么具体事,只是开过几次会,自感辜负领导和群众的信任和委托。

1955年化验楼建成投入使用。那是一栋建筑面积2000平方米的二层楼,层高4.5米,外形为阔U字形,中间部分加盖人字屋顶,里边放置通风机。附属建筑有一个300KVA的变电室和一座锅炉房。

化验楼投入使用,分析样品的能力有了很大的提高。领导又让我建立一个专门分析水样的试验组。分析天平、火焰光度计等进口设备是从部里调来的,其它国产设备都从市场采购,这个叫做“水组”的水分析实验室不久就建起来了,领导让我兼任组长。我编写了水分析操作规程,软、硬件都齐备了。兼了两年组长。

1956年工资改革,按中央政策我们这些4级技术员连升4级,定为9级工程师,进入了高级知识分子的行列,那年我26岁。实验室的人对我们的称呼也不再是老张、老李了,变成了张工程师、李工程师,我们听了觉得很不好意思,私下里就笑。当时地质局里的工程师是很受尊重的,他们都是解放前的老地质工作者,起码都在四十岁以上了,我们才二十多岁怎么就和人家一样了,我们太年轻了。9级工程师这个级别相应于行政的正科级,当时在地质局当科长的都是解放区来的老干部,而我们参加工作才刚刚四年。我们觉得真是天上掉馅饼了,而且还是个大馅饼,金馅饼。提级后工资也翻了一翻,当时张家口属5类工资地区,9级工程师的工资是99.5元,再加上化验工作人员每个月5块钱的营养补助,每个月的收入超过了100,这在当时已经是比较高的收入了。这次提级还给补发了一百多元,托人在北京花了120元买了只瑞士DOXA牌手表,平生第一次戴上了手表。

这段时间,除了本职的化验工作外,我还有“专属”工作,化验室要接待暑假期间实习的大学生,这件事每年都是由我安排、操办;有什么人到实验室来参观,都由我陪同讲解。实验室有一个很不错的图书馆,收集了不少专业的中、外文期刊、书籍,供大家借阅。图书管理员在收到新华书店寄来的新书目录后送给包括我在内的少数几个人传阅,由我们选定要购买的书籍。

我付出全部精力做好我的工作,父亲曾经想托熟悉的人把我调回北京工作,我还充满“豪气”地回答父亲“张家口实验室需要我!”

1958年,张家口中心实验室迁天津,在天津盖房子的事理所当然地又落到了我的头上。那时候正值大跃进,材料供应十分紧张,有时候连砖都得自己去拉,我就去拉过。为了这件事我经常往返于张家口、天津之间,有时候为了赶时间就不进北京,在丰台就转了车,颇有点大禹“三过家门而不入”的豪情。但后来房子盖好了,不知道是什么原因实验室不迁了,房子给天津地质研究所用了,我虽然有点失落感,但在建设地质实验室方面我又获得了一次实践锻炼,获得了新的知识。

地质部系统的各实验室都需要进口试验仪器,但对国外仪器的规格、性能却掌握的不够准确详细,在审批汇总上很困难。1964年实验室派我到北京地质部完成这一任务。任务完成后国外订货处的领导知道我家在北京就和我商量,想把我调到地质部国外订货处来管进口国外试验仪器的事。我仍是“豪情满怀”地觉得“实验室离不开我”,没有答应!

1966年6月1 日开始了“文化大革命”,我作为技术骨干,很快就成为成为“群众专政”的对象,住进了“牛棚”。小会斗,大会批、坐喷气式,扣发工资(只发生活费)等等我都经历了。有幸的是,我从来就没有过看不起工人的想法,而且真心想他们学习实践知识,工人们一向对我有好感。得益于此,在文化大革命中不但没挨过打,也不为难我,没有人的时候微笑地向我点头打招呼,让我心中温暖。不劳动的时候在牛棚里学《毛主席语录》,我还找了一本英文版的的偷偷看,提高了英语水平。我还趁劳动之便,用木头按自己的设计做了两个可拆卸的绣球,材料是一截断了的镐把。这可能是一个工科学生把“实践、动手”作为“职业本能”的一种表现。

就这样劳动改造直到1969年末。还记得有两件事情,实验室的革命派把原张家口市委书记冷裕成揪到实验室来批斗,总工程师和我同台陪斗,我当时觉得能和市委书记同台,“实属三生有幸”;还有一段时间,光谱组的人想用光谱分析的方法测定矿石中金的含量,他们不知道该这么办,让我“戴罪立功”指导他们。我诚心地认真地帮助大家,解决了技术上的难题。

1969年10月以后,我也和全国人民一样经历了“三线备战”、“干校”的阶段。“落实政策”分配工作时我谢绝了长春中国科学院精密光学仪器机械研究所这样人人羡慕的科研单位,1976年选择了在北京的“地科院基建办公室”,因为长期在外地家庭困难重重。

基建工作我驾轻就熟,工作中联系到我所学的各类工科知识也很多,经历的趣事很多,篇幅原因,不能详述,只说一件:有一次我参加地质部派到四川省的“清仓查库工作组”,有一天我们的组长有事,让我代他传达文件。大会在四川地质局的礼堂,来开会的人坐在下边,我坐在台上,给他们传达中央文件,传达完文件以后,我说请他们认真讨论,领会文件精神,我还有另外一个会要参加,请四川省地质局领导主持,我就不参加讨论了。我就这样退场了。参加会议的人中有的是过去的熟人,知道我“文革”被“专政”多年,今天主持这样大的会议,以为我被委任了重要“官职”,回去以后,以讹传讹地成为“张国柄当了地质部检查组组长,到西南地区来检查工作”。这件事可就成了爆炸性新闻,综合所原张家口实验室的人都大吃一惊,“当初他被我们打倒,降了级,送到干校去劳动,没几年怎么成了这么大的官?”,百思不解。着实把那些造反派们吓了一大跳。

全国科学大会召开后,号召技术人员归队,我到矿床地质研究所工作,直到退休。

回忆一生学习、工作经历,深有感触。我选择考入大学“工科”,没有当时年轻人“工业报国”的激情,就是平凡的为“好找工作”选择了“工科”;进入大学后,我全部精力用于学课内几门基础课、专业课和英语。学得比较扎实;在政治上我虽然不善于表达,但“爱国”、“服从分配”等等新思想我都扎实接受。到了工作岗位我自感虽然学了三年化工,也没什么可骄傲的,遇到什么工作就努力做,我觉得任何工作中都会用上所学的三年化工知识,任何情况下包括被打倒成为“专政”对象时,也不忘利用任何时间学习知识充实自己。现在反复回顾,学好“工科”的关键是什么?我的体会是:“外语、基础课、动手实践”。

我的浅薄体会愿和学弟学妹们切磋!以此作为对母校工学院重建10周年的祝贺!